Retour sur la table ronde «Danse contemporaine et traditions»

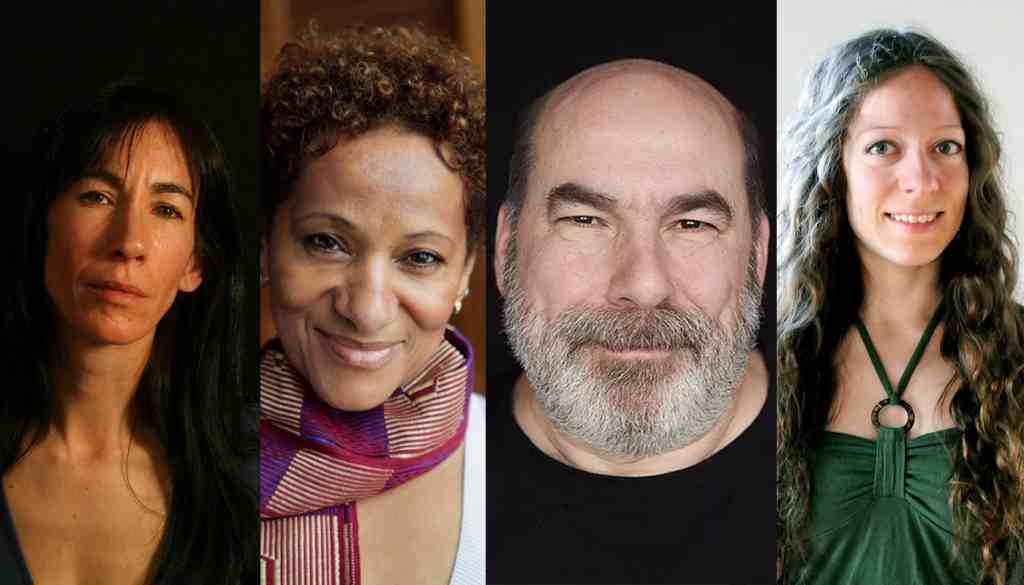

Quelles relations les formes de danses actuelles et contemporaines entretiennent-elles avec le passé et les traditions? Comment les chorégraphes d’aujourd’hui s’inspirent de formes traditionnelles, les intègrent, les respectent, les actualisent et les renouvellent? Barbara Kaneratonni Diabo, Zab Maboungou (Compagnie Danse Nyata Nyata) et Mario Boucher (Zeugma, Collectif de folklore urbain) dialoguent autour de leurs diverses approches de la danse, respectivement teintées d’influences autochtone, africaine et de gigue québécoise. Une rencontre fort intéressante organisée par le Festival Quartiers Danses début septembre et animée par la chorégraphe et chercheuse en histoire de la danse au Québec, Josiane Fortin.

Définir les termes

Josiane Fortin amorce la discussion en proposant de cerner les notions de danse traditionnelle et de danse contemporaine à partir d’écrits de David Le Breton (1998), Yves Guilcher (2003) et Philippe Le Moal (2008). Sans viser le consensus ou l’exhaustivité, les définitions qu’elle propose ouvrent au dialogue sur des réalités complexes et peut-être pas si distinctes.

Ayant fréquemment une fonction spirituelle, religieuse, récréative ou communautaire, la danse traditionnelle peut être comprise comme une danse populaire régionale qui fait partie de la vie quotidienne et sociale. Généralement pratiquée dans des lieux de vie par les membres d’une communauté, elle est habituellement transmise de génération en génération et reflète souvent la vie quotidienne, les relations sociales ou les croyances d’un groupe.

La danse contemporaine peut référer à une danse actuelle, propre au temps présent, ou désigner un genre de danse apparu au 20e siècle dans les prolongements de la danse moderne et postmoderne. La danse contemporaine dialogue souvent avec différentes disciplines artistiques et mélange librement plusieurs techniques ou pratiques. Correspondant souvent à une danse d’auteur réalisée à partir de l’individualité d’artistes et fréquemment envisagée comme un acte esthétique destiné à un public, elle intègre et interroge des enjeux de la période contemporaine et tend à déjouer les codes sociaux, à les déconstruire, en questionnant notamment les identités et les genres.

Sortir du cadre

L’interprète et chorégraphe Barbara Kaneratonni Diabo navigue entre la danse traditionnelle et la danse contemporaine et trouve curieux de les séparer. Certains symboles, les plumes par exemple, sont interprétés comme exclusivement traditionnels. Or, les danses autochtones sont créées en réponse à l’environnement, qui lui ne change pas au rythme des humains. Pourquoi les oiseaux et leurs plumes feraient-ils partie du passé? Le mot «contemporain» pourrait même être attribué à certaines danses pow-wow, dont plusieurs ont moins de cent ans.

«My Urban Nature» de Barbara Kaneratonni Diabo © Romain Lorraine

Zab Maboungou semble quant à elle davantage préoccupée par le système d’évaluation rattaché à cette catégorisation. Elle pose la question de la modernité, qui appelle à la réflexion, car certains la situent au Moyen Âge, d’autres à la Renaissance. Nous sommes dans le «Nouveau» Monde, ce qui stipule qu’il y en a un Ancien. La chorégraphe nous invite à réfléchir sur la notion de temps. Pour Descartes, ses contemporains étaient les Anciens, car ils étaient ceux qui avaient traversé le plus d’années du point de vue historique. Elle cite un article concernant un spectacle de Barbara Kaneratonni Diabo dont le titre est Pow-wow contemporain: «Il semble que la contemporanéité se trouve là revisitée. La tradition, tout comme ce que l’on nomme contemporain, se définit dans son rapport au temps: ancestralité, activité patrimoniale, ou de répertoire… et elle se définit aussi comme un continuum qui enveloppe notre relation au monde.»

«Mozongi» de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata © Kevin Calixte

Mario Boucher rappelle que le «traditionnel» d’aujourd’hui a été le contemporain d’hier. «Nous perpétuons l’héritage de Conrad Gauthier qui organisait dans les années 1920 les veillées du bon vieux temps pour célébrer le passé.»

Présent dans la salle, l’interprète et enseignant Pierre Chartrand interpelle les invités sur la notion de folklore, dont il fait remarquer qu’une connotation passéiste du terme remonte au Petit Robert de 1968: «1.“Science des traditions, des usages et de l’art populaires d’un pays, d’une région, d’un groupe humain; ensemble de ses traditions. 2. Aspect pittoresque, mais sans importance ou sans signification profonde”.» Il invite à distinguer les pratiques scéniques des groupes folkloriques des années 60-70 des pratiques vivantes du patrimoine immatériel répertoriées par l’UNESCO.

Une pratique artistique métissée

Quels liens les artistes et compagnies invitées entretiennent-elles avec les danses traditionnelles? De quelle manière les intègrent-elles à leur processus créatif? Les panélistes expliquent leurs démarches.

Zeugma ne considère faire ni de la danse traditionnelle ni de la danse contemporaine. Le nom de la compagnie résume cette position: un «zeugme», est une figure de style qui consiste à faire dépendre d’un même mot deux termes qui entretiennent avec lui des rapports différents. La compagnie utilise la gigue comme matériau de base de ses créations. Elle en explore des éléments caractéristiques comme la création de phrasés rythmiques audibles, tout en intégrant d’autres approches comme la mobilisation de l’ensemble du corps ou des mouvements et des thématiques contemporaines.

Zeugma, Collectif de folklore urbain © Jackie Hopfinger

Barbara Kaneratoni Diabo a commencé par le ballet, le break ou les danses sociales avant de se tourner vers la danse traditionnelle à l’âge adulte. Ce qui est important pour elle, aujourd’hui, ce sont les thèmes et les perspectives qu’elle donne à ses œuvres. À travers les danses traditionnelles, elle perpétue les histoires et le vécu des peuples à l’origine de ces danses, pour ne pas les oublier. Mais parfois, les autres formes de danse lui permettent de mieux faire passer son message. Quand elle danse, son corps mobilise l’ensemble de ces connaissances.

Zab Maboungou se sent engagée dans les temps dans lesquels elle vit. Le travail créatif en danse implique une éthique, d’assumer la responsabilité d’être dans le monde. Comment le corps, porté par l’actualité, saisit-il cette responsabilité? Elle travaille avec des matériaux, une technicité, une métaphysique, les rythmes. Sa connaissance des formes traditionnelles africaines se nourrit d’un apprentissage rigoureux des pas et des rythmes. Ces traditions sont aussi porteuses d’approches didactiques différentes, intégrées dans des événements qui entourent le collectif et basées sur l’oralité qui revient aujourd’hui en force face aux limites du numérique. Le regard posé sur les traditions renouvelle ainsi la création contemporaine.

Le regard des autres

Pour conclure, Josianne Fortin invite les panélistes à partager leur ressenti sur le regard extérieur porté par les diffuseurs, le public, les subventionneurs.

Barbara Kaneratoni Diabo sent encore une forte hiérarchie entre la «danse des peuples» et les formes d’expression reconnues et légitimées par les centres d’art. Une expérience au Banff Centre a, encore aujourd’hui, plus de poids dans un CV qu’une performance réalisée lors du plus grand pow-wow contemporain, le «Gathering of Nations». Mario Boucher rappelle que le premier spectacle de Zeugma avait déstabilisé les conseils des arts avec une production entre danse et musique, ou encore qu’il y a 30 ans, les gigueurs pouvaient difficilement faire partie du Regroupement québécois de la danse, car ils n’avaient pas de formation institutionnelle. Pour Zab Maboungou, le problème vient des critères pour définir ce qu’est un artiste et comment l’art évolue au sein d’une société donnée. Cette question peut être une source de tensions entre les artistes et les institutions, tensions qui relèvent souvent d’une discrimination systémique et inconsciente.

Chacun souligne aussi l’évolution des mentalités ces dernières années. De 1800 à 1950, la Loi sur les Indiens interdisait les danses autochtones. Aujourd’hui, la perception des danses traditionnelles est moins une question de discrimination que d’ignorance. Zab Maboungou invite au dialogue: les artistes ont un pouvoir, une force que leurs œuvres doivent faire connaître. En les présentant aux subventionneurs, ils interpellent, questionnent et ouvrent le regard des comités et des agents sur la diversité des productions artistiques. Les institutions doivent être attentives à ces propositions, former les agents et constituer des jurys diversifiés. Barbara Kaneratoni Diabo et Zab Maboungou insistent sur l’importance de l’éducation et de la compréhension mutuelle pour dépasser ces clivages.

Une riche rencontre qui aura permis de voir comment formes traditionnelles et contemporaines peuvent se côtoyer et s’enrichir les unes les autres, sans opposition ni hiérarchie.